Ronaldo, o original, para variar, está coberto de razão: o futebol tornou-se um sujeitinho um tanto quanto sem graça. Tanto é, que divertimentos antes ignorados – aqueles coitados que faziam fila na esperança de terminar como segunda, terceira ou quarta opção na falta do jogo bonito – de repente parecem tão brilhantes quanto um lapso luminoso produzido pela careca de Zidane – e bem mais importantes do que talvez devessem ser, num estado natural de coisas, que costumava ser regido pela mera presença do bom futebol.

No caso do Fenômeno, o sintoma do desarranjo apareceu por meio de um fascínio novo por tênis. Sim, por dois caras e uma bolinha. Que óbvio, poderia se manifestar também por outras úlceras: duas horas seguidas de basquete, jogos de argolas do asilo, escatológicas brigas de galo (de fato, há um quê de emoção apocalíptica quando a polícia vem vindo), ou finalmente um gosto curioso, digno de exames intrusivos e constrangedores, pelas geniais –e por que não dizer genitais?– disputas de rap em pátios de faculdade.

Mas o problema é ainda pior do que sugere a leveza dos meus insultos: se uma lenda viva (batizado pelos gringos de “unplayable player“, ou “jogador injogável“) assume que permutaria seu esporte natural, agora “muito chato”, por horas e horas de raquetes e bolinhas, de lá pra cá, e de cá pra lá, num silêncio de vez em quando quebrado pelas palmas de quem arrisca a honra em mocassins com meias -e que, no mais mundano de seus momentos, assobia com dois dedos debaixo da língua- então, é certo: o jogo dos jogos chegou a seus suspiros finais. Que venha um sacerdote madridista para as exéquias.

E quanto a nós, os tapados (ou tarados) que insistem no sofrimento quase masoquista de acompanhar um esporte que, se ainda não jaz com as juntas duras e frias, certamente se arrasta pelos campos ligado a aparelhos? Bom, sobrou-nos, além de nervos de aço, conjecturas impossíveis, cálculos que não fecham, argumentos confusos e sofridas preces remetidas à Virgem.

Para mim, sobrou texto e tristeza. Texto para informar-lhes que o futebol está nas últimas em qualquer instância: a Euro teria gerado reduzida impressão de glória, poucos dias atrás, não fosse os esforços dos narradores para fazer parecer, pelo amor de Deus!, que aquela hora e meia repleta de nadas estava na verdade entretendo alguém. E tristeza, porque não só deprime ficar ao lado do amado no leito de morte, mas tomar conhecimento das causas que o mataram a pauladas e depois, covardemente, esconderam o porrete.

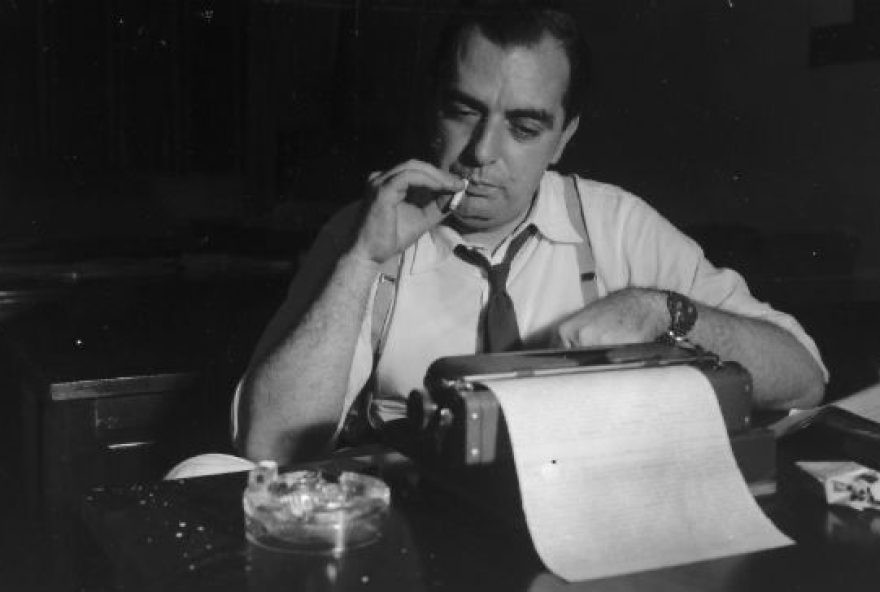

Sim, talvez eu tenha encontrado o problema do futebol mundial. E talvez você me pergunte quando virá a revelação sobre a cura do câncer. Mas, incredulidades à parte, é isso mesmo. Sofrendo de carência de encantamento, e fantasiando libidinosamente com o passado canarinho nas noites quentes de agosto, fui tomar conselhos de Nelson Rodrigues – que é, entre os cronistas esportivos, o que o futebol era entre os esportes- para matar a pelota no peito e finalmente chutar. Se o acerto vier, bem. Se não vier, amém.

Para começo de conversa, talvez falte talento na seleção brasileira. Um “talvez” mais do que provável -por favor, não deixe de reparar na extrema gentileza deste texto! Porém, tal ainda não é a nossa predileta desgraça. A sífilis que nos afligiu é pior: crônica, deformante e sem remédio. E resulta em: falta de culhões. Ou na deficiência de bolas –chame como preferir.

Não dizem que se falássemos a língua dos homens e a língua dos anjos, sem o amor, nada seríamos? Pois o mesmo acontece aqui. Sem as benditas bolas, mesmo que tivéssemos todo o talento e toda a tática, nada voltaremos a ser. Quando apelidar alguém de “fenômeno” fica fora do orçamento, eis que as insuportáveis táticas aparecem. Elas, que fazem do Fluminense, de Nelson Rodrigues, um campeão continental, e de um isento Leverkusen, a principal das máquinas alemãs.

Mas o calo aperta mesmo é na chuteira ao lado: se garotos recebem a bola e não têm a mínima noção do que fazer com ela… deem-lhes todo o talento do mundo, e os planos malignos da mente de Pep Guardiola, que teremos pouco mais do que já temos: passes para ninguém, dribles para nowhere, tropeções subliminares, chutes que abrem dimensões até então desconhecidas pelo homem e muita incompreensão para críticas. Ora, garotos não tomam críticas. Eles são os mais lindos do mundo!

Será que seria, agora me pergunto, conversa vã e tosca, ou boato leviano demais, apontar inocentemente para a coincidência temporal entre esta seleção, a pior já vista, e a justa época em que ela está inoculada, a mesmíssima que travou uma guerra histórica e histérica contra expressões mais velhas que andar para trás, como “seja homem!”?

Frase que eu, mulher oficial em todos os aspectos, com nota fiscal e tudo, dona de um útero, pena que reacionário, além do resto de modo quase triunfal… sempre considerei de um bom gosto danado! Afinal, quando diziam aos pequenos o agora inadmissível “seja homem!”, não creio que os mais velhos estavam mandando: “cuspa no chão!”, “coce o saco!” ou “buzine para barangas!”. Se bem me lembro, a ordem vislumbrava entre “aguente firme!”, “seja forte!”, “não se descontrole!”, “saiba o que fazer!”, “tome atitude!” ou “tenha coragem!”.

Pouquíssimo tempo depois da mudança dos costumes, qual foi o resultado da implícita proibição? Quais são as festejáveis consequências sociais de demonizar o requerimento para que os garotos sejam, ó, crime bárbaro!, homens de verdade? Em vez de aguentar firme, de ser forte, de não se descontrolar, de saber o que fazer, de tomar atitude ou de ter coragem, eles agora cospem no chão, coçam o saco e buzinam para barangas. Não os culpo. Só lhes restou, como referência trocada, um estereótipo raso de masculinidade -que de agora em diante será bem empregado para reconfirmar a torpeza intrínseca de todos os homens, de todos os tempos.

Chatos e chatas, de quem o mundo é feito e se segura, obviamente, não me deixarão passar sem explicar: “Ó raios, e por que não dizer “seja mulher!” com o mesmo sentido moral?”. E eu, que não respondo gente chata, mas reconheço a sua importância na cadeia alimentar, gastarei a cota de gentilezas pela segunda vez. É o meu uso preferido. “Seja mulher!“, com a mesma significação de ter de aguentar o tranco, como é para os homens. O que nem lhes passa pela cabeça é que, se as mais bonitas de nós se proclamam ofendidas pelo mero significado virtuoso da palavra “homem”, estarão dando vida, ar e cores ao estereótipo Shakespereano da mulher irritadiça e afeita aos não-problemas.

De volta ao futebol, campo moral onde o torcedor pode interferir para exigir hombridade do time, os brasileiros costumam salientar sobre os jogadores de outros tempos –assim tenho visto: “Nada de tatuagens, nada de penteados escabrosos e nada de danças ridículas”. Lamentavelmente, tudo o que a trupe de afetados Otélicos e Desdêmonos, ainda por cima desprovidos de criatividade, sabem acusar de retorno, é que os torcedores estejam munidos de algum tipo de “preconceito”.

Vê-se já nisso a sua falta de hombridade: tudo para eles é preconceito. Todos os problemas do mundo podem ser explicados a partir dele, e nada há de mau na vida humana que esteja fora da sua alçada. Não, não existem mais os filhas da puta. Todas as espécies de filhas da puta estão devidamente extintas. Pertencem ao passado: o mesmo passado em que habitavam os homens. Já não há assassino, ladrão, pilantra, traiçoeiro e chato: são todos indubitavelmente preconceituosos. E neste pecado amplo e largo, mas imperdoável, os pecados antigos, aqueles divinamente perdoáveis, foram submergidos, a ponto de não terem mais tanta importância.

É também óbvio -este texto é uma pandemia de obviedades- que no passado futebolístico do Brasil, houve momentos de similar falta de autenticidade, bem como sinais de “fraqueza moral” em campo –um campo é sempre um campo moral, ensinava Nelson. Mesmo assim, atitudes de personalidade -e de “hombridade”- ainda pareciam dominar, sendo hoje a raridade que acontece cá e lá durante os noventa minutos. E que nos entusiasma como se uma criança tivesse finalmente acertado os seus primeiros passos.

É dureza. É um problema geracional. Que ainda assim só poderá ser lidado desde a consciência pessoal de cada um dos jogadores que vestem a amarelinha. Os mesmos que, hoje, mostram, arrisco dizer, um misterioso receio existencial –em campo. Até de chutar a gol –e quando abrem mão disso, o que raramente acontece, parecem-se de novo com homens da Seleção Brasileira.

Que explicaria esta situação estranhíssima senão que lhes estorva a triste doença das bolas? Se este texto não é, inteiro, um boato leviano, está traçada a distância moral que os separa de um tipo maluco como o Roberto Carlos. Maluco e campeão. Que ajeitava a bola no meio do campo, e, ignorando gritos de “Louco! Vai bater daí?”, tomava distância e batia mesmo. Por talento? Óbvio. Por coragem? Óbvio, tão óbvio!

Finalmente, talvez Nelson Rodrigues, inspiração principal para esta teoria da hombridade, tenha algo de valioso a dizer a quem quer que venha para o nosso escrete:

“Eu procuro dizer o que sinto e o que penso. Isso é muito duro. O sujeito ter um mínimo de autenticidade. É preciso todo um esforço, toda uma disciplina, todo um ascetismo, toda uma paciência beneditina porque nós somos os falsários. O homem falsifica valores, falsifica gestos, falsifica sentimentos. O homem se falsifica pros outros, o homem se falsifica para si próprio, de forma que o sujeito que consegue um mínimo de autenticidade, esse é um herói.

E eu me sinto de vez em quando um pouco herói porque acho que conquistei esse mínimo de autenticidade. E não estou realmente ligando para o que digam agora de mim e para o que irão dizer depois. Eu acho que os cretinos contemporâneos e os cretinos do futuro se equivalem, portanto a posteridade não me interessa em nada.”